① 無線通信方式

無線通信を行う無線局は固定局、地上基幹放送局、陸上移動業務の局、携帯移動業務の局などがあり、電波法関係審査基準([ア]:以下審査基準)では25の種別に分類されています。

実業務で無線通信を行うためには、無線通信に用いる無線装置の電気的特性は、審査基準に規定されている電気的特性などを満足し電波法免許を取得する必要があります。

今回は各種無線通信方式のうち固定局を例に、机上で無線回線設計を行いましょう。

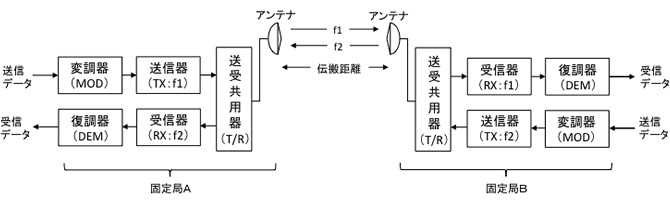

無線通信を行うには一般的に図20に示すような対向する無線局が必要で、安定な通信を行うためには詳細な無線回線設計が重要です。

無線回線設計は、はじめに通信方式、所要伝送容量、所要中継距離など基本的な仕様を定め、次にこの仕様を基に無線装置などの各種設計を行います。

無線回線設計に必要な主要項目を表8に示します。これは審査基準を参照して設計に必要な項目と内容をまとめたものです。

| |

項目 |

内容 |

備考 |

| 基本項目 |

通信方式 |

1対1の対向方式、デジタル通信による送受対称の2波複信方式 |

|

| 中継方式 |

検波再生方式 |

|

| スペースダイバーシチ等 |

単一方式 |

|

| 無線設備の基本項目 |

送信装置 |

周波数 |

6.5GHz帯 |

6.57~6.87GHz |

| 定格出力 |

1W |

33dBm |

| 電波型式 |

G7W |

|

| 変調方式 |

QPSK |

|

| 伝送容量・クロック周波数 |

13Mbit/s・9.0MHz |

かつ、当該値の50%を超えるもの |

| 占有周波数帯域幅 |

9.5MHz |

|

| 受信装置 |

雑音指数 |

4dB |

|

| 等価雑音帯域幅 |

9.5MHz |

|

| 復調方式 |

同期検波方式 |

|

| アンテナ |

|

24dBi以上 |

希望波方向の絶対利得 |

| 回線品質 |

標準受信入力電力 |

-59.5+Fmr/2(dBm) |

定常時受信電力:左記の±3dB 以内

Fmr:所要フェージングマージン |

| 目標回線瞬断率 |

5×10-5/D |

D:全伝送区間の距離(km) |

実際の無線回線の設計では他の無線システムと双方の電波が干渉し回線品質が規定値以下とならないよう干渉条件が厳しく規定されています。この干渉条件を満足するためには相互の電波干渉量を規定値以下に抑えるための複雑な検討が必要となりますので本講座では基本的な項目に絞って設計を進めます。

③ 無線回線設計の概要

表8に示した主要項目と内容について以下に簡単に説明します。本無線回線は固定局A⇒固定局B、また固定局B⇒固定局Aで使用する無線周波数は相互に干渉しないようにそれぞれ異なった周波数f1およびf2を配置します。また、アンテナは送信と受信で共用しますので送受共用器(T/R)が必要となります。

-

基本的事項

通信方式、中継方式などを規定します。本講座で検討する通信方式は、デジタル信号伝送を行う双方向同一伝送容量の2波複信方式(FDD:講座2参照)、中継方式は検波再生方式、(*1)伝搬路で発生するフェージング対策のためのスペースダイバーシチ(*2)を用いない単一方式としています。

【説明】

*1:受信信号を検波(復調)し元の波形に再生・整形し、同期を取り再びデジタル変調を行い送信するもので中継による回線品質の低下が少ないのが特長

*2:受信側に複数基(通常は2基が多い)のアンテナを空間的に離れた位置に配置し、電波状況の優れたアンテナの信号を選択して用いる又は受信した複数の信号の位相を合わせて合成することでフェージングによる通信品質劣化を補償する技術。

-

無線設備の工事設計

送信装置、受信装置および回線品質などを規定します。

本講座で検討する無線通信方式の使用周波数は固定局に配置されている6.5GHz帯を用いることとします。他に7.5GHz帯、11GHz帯、15GHz帯、18GHz帯、22GHz帯などが配置されていますが、一般に6.5GHz、7.5GHz帯は伝搬路で発生するフェージングによる電波の変動を考慮した工事設計、11GHz以上の周波数帯は伝搬路の降雨による電波の減衰を考慮した工事設計を行う必要があります。[イ]

本講座で設計する無線通信方式は伝送容量13Mbit/s、変調方式QPSK、送信電力2W(33dBm)とします。

また、工事設計の項目に無線装置の受信電力は

標準受信入力電力:-59.5+Fmr/2 (dBm)

と審査基準で規定されています。

上式のFmrは審査基準で目標回線品質に対応した所要フェージングマージンとされています。このFmrは次回の講座で算出することにします。

このように定格出力および標準受信入力電力が規定されていますが、これは同一周波数帯で運用している他の無線システムとの電波干渉による影響を許容値範囲内として双方の通信品質を基準値内に確保し、限られた周波数資源を有効に使用するために各項目が規定されていると言えます。

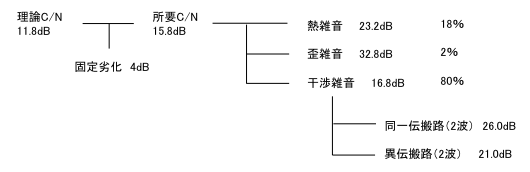

④ 雑音配分

無線通信では、通信の品質劣化要因となる雑音、干渉などについて十分検討を行う必要があります。このため無線通信方式の設計段階で通信品質劣化要因となる各種雑音を理論値、装置の特性、電波伝搬路、干渉などに分類し、雑音量を配分します。これを雑音配分と言います。

本講座で検討する無線通信方式の雑音配分項目および数値を図21に示します。

同図には下記の項目を示しており、それぞれの規格値が配分されます。

・理論C/N

・固定劣化

・所要C/N

・熱雑音

・歪雑音

・干渉雑音(同一伝搬路、異伝搬路)

それぞれの項目について以下に簡単に説明します。

-

理論C/N

デジタル通信の品質は一般に符号誤り(Bit Error)、符号誤り率(Bit Error Rate)で評価します。

本講座で検討する無線方式の変調方式はQPSKですので、その符号誤り率Peは次式で与えられます。

ここで

erfcは誤差関数、γはCNR(Carrier‐Noise Ratio:以下C/N)で、キャリア電力と雑音電力の比です。

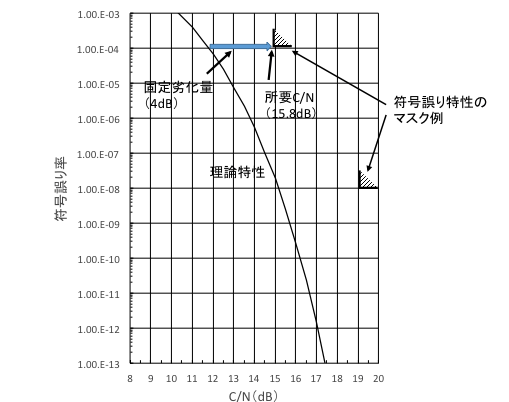

QPSKのC/Nと符号誤り率の関係を式(15.1)から算出すると図22の理論特性が得られます。講座3で説明したように同期検波を用いる場合はデータに差動変換を行いますので符号誤りは理論値に対して2倍となります。[イ]

QPSK(同期検波)の符号誤り率が1×10-4となるC/Nは11.8dBで、これが本講座で検討する無線方式の理論C/Nとなります。

-

固定劣化

無線中継装置は図20に示すように変復調器、送受信器、空中線(アンテナ)等から構成されています。装置を構成する各回路、各部は設計通りの動作は容易に得られず、殆どの場合はわずかですが特性劣化を伴います、装置全体としてこれらの劣化が相加されます。劣化の主な要因を表9に示します。

| |

項目 |

主な内容 |

劣化発生個所 |

| MOD |

DEM |

TX |

RX |

伝搬路 |

| 機能 |

フィルタ |

通過帯域特性

帯域内振幅特性・遅延偏差 |

○ |

○ |

○ |

○ |

|

| 増幅器 |

振幅変動・直流オフセット変動 |

○ |

○ |

○ |

○ |

|

| 非線形動作による非線形歪 |

○ |

○ |

○ |

○ |

|

| 変調 |

変調位相誤差 |

○ |

|

|

|

|

| 復調 |

Ich、Qch基準搬送波の位相誤差・直交性 |

|

○ |

|

|

|

| 空間 |

伝搬 |

伝搬路で発生する干渉性フェージングによる電波減衰および伝送波形の歪 |

|

|

|

|

○ |

| 干渉 |

伝搬路における伝送信号への電波干渉 |

|

|

|

|

○ |

変復調器、送受信器はトランジスタ(Transistor)、ダイオード(Diode)の半導体部品、コンデンサ(Capacitor)、抵抗(resistor)、インダクタ(Inductor)など多種多数の部品を用いて構成されており、それぞれの精度、周波数特性、温度特性などの特性が変復調器、送受信器の動作特性を決める主な要素となっています。信号を増幅する増幅器には

・利得変動が小さい

・増幅する信号に歪を与えない十分な直線動作範囲

・信号の帯域を歪なく増幅する周波数帯域幅

また、フィルタには

・信号の波形に歪みを与えない周波数特性、遅延特性

・送信部ではスプリアス、高調波などの不要な電波を十分抑圧する特性

・受信部では目的の受信周波数を選択(通過)し、受信周波数以外の信号を十分抑圧する特性

などが求められます。従って、回路および各部を“目標とする機能を最適特性”で動作させるためには十分な回路設計と部品選定が重要です。

-

所要C/N

一般に、上記で説明した劣化の全体を固定劣化と言い、デジタル無線通信ではC/N特性に影響を与えます。従って、固定劣化の配分が小さいほど無線回線の設計は雑音マージンの面で楽になりますが、そのかわり変復調部、送受信部の装置設計、使用部品の精度・特性管理は厳しくなります。この固定劣化は一般に2~6dBが配分されます。

本講座では固定劣化を4dB配分することとします。この結果、符号誤り率が1×10-4となるC/Nは15.8dB(11.8+4)となり、これを所要C/Nと言います。

図22に固定劣化を考慮したQPSK(同期検波)の符号誤り特性のマスクを示します。固定劣化が加わった符号誤り特性は理論値に対して平行にシフトしません。試しに式(15.1)のC/Nに固定劣化を加えて計算してみてください。実際の符号誤り特性規格を決める場合はマスクで規定する場合が多いようです。

次回は無線区間の設計を行う予定です。

コラム 符号誤り率の測定

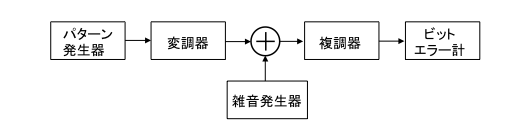

デジタル通信では、“1”または“0”のふたつの状態の情報を送りまたは受け、その品質は一般に符号誤り率で評価します。その測定系の一例を下図に示します。

変調器と復調器の対向した構成で、変調器には疑似ランダムパターン発生器の出力が入力され変調波が出力されます。疑似ランダムパターンは数百ビットから数万ビットの繰り返しパターンが用いられます。

変調器の出力は復調器で復調され、復調された信号をビットエラー計に入力します。ビットエラーの専用測定器ではパターン発生器に同期した疑似ランダムパターンを発生する機能を内蔵しており、復調器から入力した信号とビット毎に比較を行い、そのビットが一致していなければビット誤りとして計測します。変調器と復調器の間の“⊕”は変調信号(C)に雑音(N)を加える回路で雑音を可変することによってC/Nを変化させ符号誤率特性を測定します。

例えば、13Mbit/sのデジタル信号の符号誤りを1秒間観測して、1ビットのエラーを観測したとすると、符号誤り率は7.7×10-8と算出されますが実際には平均化するため長い時間観測する場合が多いようです。

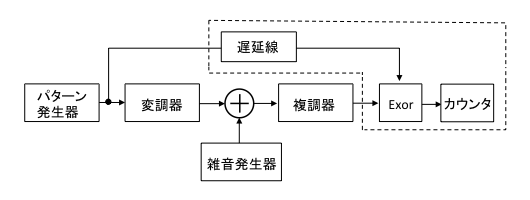

また、実験室などにおいて近端で測定する場合には下図の簡易な構成でも可能です。

遅延線は、変調器と復調器の遅延時間と同じ遅延時間に設定するために必要です。また、Exorは排他的論理和でパターン発生器のビット列と復調器出力のビット列が一致、すなわち誤っていない場合は出力なし、一致していない、すなわちビットの誤りがある場合はパルスが出力され、これをカウンタで計測して符号誤り率を求めることができます。

参考文献・資料

[ア]電波法関係審査基準 一般財団法人 情報通信振興会

[イ]室谷他「ディジタル無線通信」産業図書(昭和60年 初版)